2025.08.14出会い

鯖江、眼鏡の奥

眼鏡はファッションか、道具か___

メーカー、販売者、使用者。

それぞれの立場で語れば、同じ眼鏡でも角度がまるで違う。

これは昔から変わらないことだと思う。

私がはじめて眼鏡をかけたのは中学生の頃。

親に買ってもらったのは、たしかアセテートのフレームで、深いグリーンのオーバル型だったように記憶している。

高校に上がると、コンタクトレンズがメインに。

眼鏡は夜、自宅でかけるだけの存在になった。

古着にのめり込んだのは、その少しあと。

週の半分は“駅前”に出かけ、バイト代を握っては金沢の竪町や富山の総曲輪まで足を延ばし、ひとつしかないものを探しに行った。

洋服が目的だったが、古着屋のカウンターには当たり前のようにアメリカの眼鏡が置いてあった。

伊達眼鏡を買う余裕はなかったけれど、ジョン・レノンに憧れ、映画『さらば青春の光』に憧れ、ベスパやモッズコートと合わせるサングラスに憧れた。

似合うかどうかなんて関係ない。真似してかけてみることが、すでに楽しかった。

眼鏡は私にとって、医療道具であり、同時に服と組み合わせるファッション小物でもある。

その二面性が、ずっと面白いと思っている。

横浜、日本大通り駅近くのモダン建築「ジャパンエキスプレスビル」。

かつて船客送迎や移民乗船の斡旋をしていた会社の本社ビルの一角に、「素敵眼鏡michio」がある。

店主のミチオさんは、もともと古着のバイヤー。

洋服も、車も、カルチャーも、古き良きを大切にしてきた人だ。

2016年に立ち上げたこの店は、英国、フランス、アメリカ、そして日本のヴィンテージ眼鏡を専門に扱う。

ひとつひとつの眼鏡には、その時代の服や音楽、人物の背景が絡んでいる。

「だから、この服にはこの眼鏡なんですよ」という話がまた面白い。

古着屋で“掘る”感覚に似ているが、ちょっと違う。

落ち着いた空気のなか、じっくり眼鏡と顔が向き合う時間が流れる。

気がつくと「メガネ買おう」と本気で思ってしまう、危ない場所だ。

私が眼鏡を扱い始めた頃は、ドイツやフランスの展示会に足を運び、セレクトしてきた。

古いものも混ぜてみたが、「メンテナンス」という部分でどうしても引っかかった。

ただ販売するだけでは納得できなかったのだ。

ミチオさんは、その部分が完璧だった。

古い素材や形をきちんと扱える調整と整備。

洋服も知り、物の扱い方も知っている。

私は彼のセレクトに惚れた。

福井にいながら、わざわざ横浜を通して仕入れる理由は、まさにそこにある。

フランス製ヴィンテージの魅力は、やはり“造形美”。

1950〜70年代のパリでは、眼鏡は道具というよりファッション。

ブリッジや智のラインは優雅で、フロントとテンプルの接合部には彫刻のような装飾がある。

セル生地の色づかいは特に見事で、マーブルやべっ甲柄にラメを混ぜるなど、やり過ぎ寸前の華やかさがたまらない。

一方、アメリカンヴィンテージはとにかく頑丈。

Bausch & LombやAmerican Opticalは軍用納品もしており、パーツ精度は軍用品レベル。

形は角張ったスクエアやウェリントンが多く、色は黒・デミブラウン・クリアが中心。

かければ“映画の主人公感”が出るのは、この武骨さゆえ。

そしてセレクトには、日本の古き品はもちろん、クラシックな現行の品物もたくさんある。

そのほとんどが「鯖江産」。

調整、メンテナンスにおいても基本は鯖江の職人を通している。

私は福井の人間、鯖江は隣町。

親戚や知人に眼鏡関係の仕事をしている人もいるが、その現場を実際に見たことはなかった。

今回、ミチオさんの案内で、鯖江の奥へ入ることになった。

横浜の方に鯖江を案内してもらう___ちょっと不思議な感覚でもある。

最初に訪れたのは、サンプラチナ製フレームを手がける「MAL」の工場。

サンプラチナは、プラチナのような白金色の輝きを持つニッケルクロム合金という素材。

耐食性にも優れているで、錆びにくく、変色しにくく、金属アレルギーも起きにくい。

戦前から高級素材として使われてきたが、加工の難しさから今や扱える職人は数えるほどしかいない。

そのサンプラチナを自在に操るのが、熟練職人・坂本さん。

切削、曲げ、ロー付け、研磨——工程はすべて手仕事。

「この曲げ角、0.3度甘いと全然かけ心地が違うんですよ」

そう言いながら、治具に固定したテンプルを指で押し込む。

その小さな動きに40年の経験が詰まっている。

デザイナーの山岸さんは、古い欧米のフレームを資料として研究し、現代の顔型にフィットする形へ落とし込む。

「昔のフレームは格好いいけど、日本人には鼻幅や傾斜が合わない。

だから“雰囲気”を残して、寸法は全部引き直してます」

クラシックとモダンの間を縫うような設計。それがMALの真骨頂。

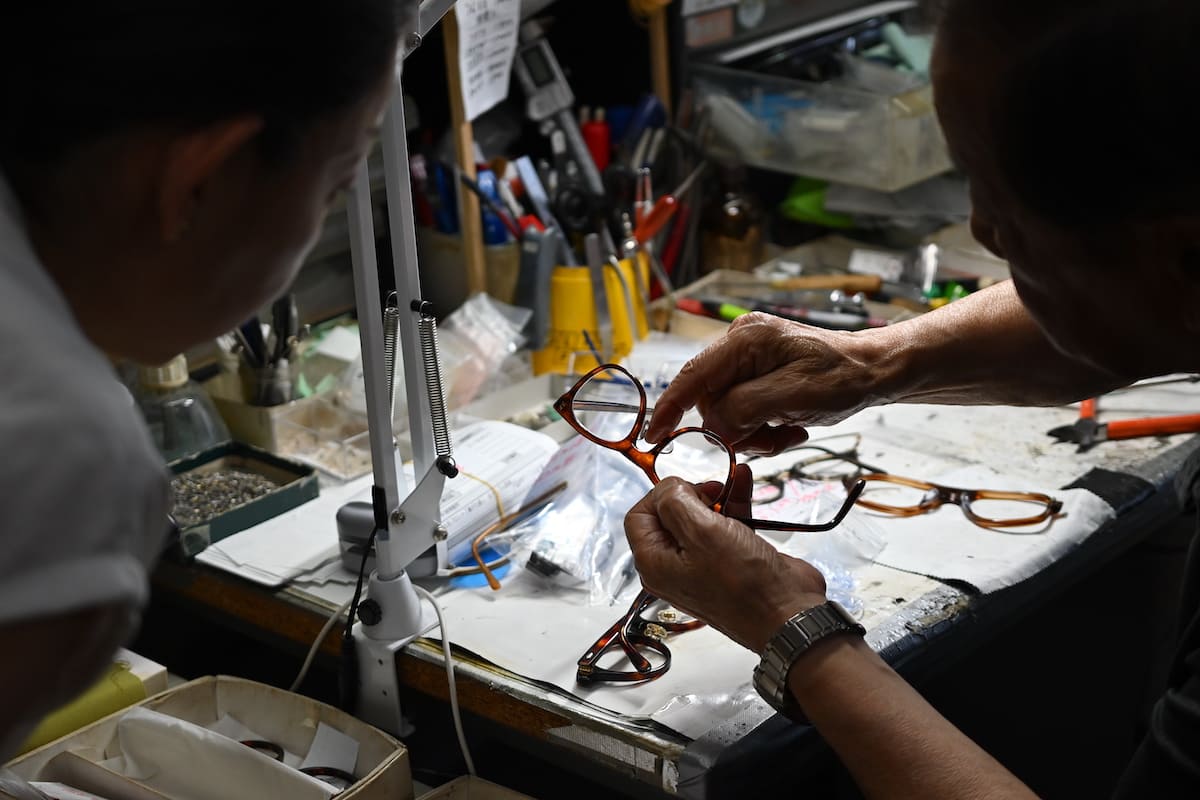

次に訪れたのは修理専門「るねっと」。

大越さんは、もはや“修理職人”というより“眼鏡外科医”と例えた方が正しい。

机の上には、戦後すぐのセルフレームから70年代のチタンまで、時代も素材もバラバラな患者が並ぶ。

「これは某ショップから送られてきたヴィンテージなんですが…」と見せてくれたのは、ヒンジが完全に折れたフレーム。

普通なら廃棄だが、大越さんは溶剤と特殊パーツで見事に再生させる。

「直せるかどうかは、構造を分かってるか」

分解と再構築を繰り返しながら、半世紀かけて積み上げた知識と技術が、そこにある。

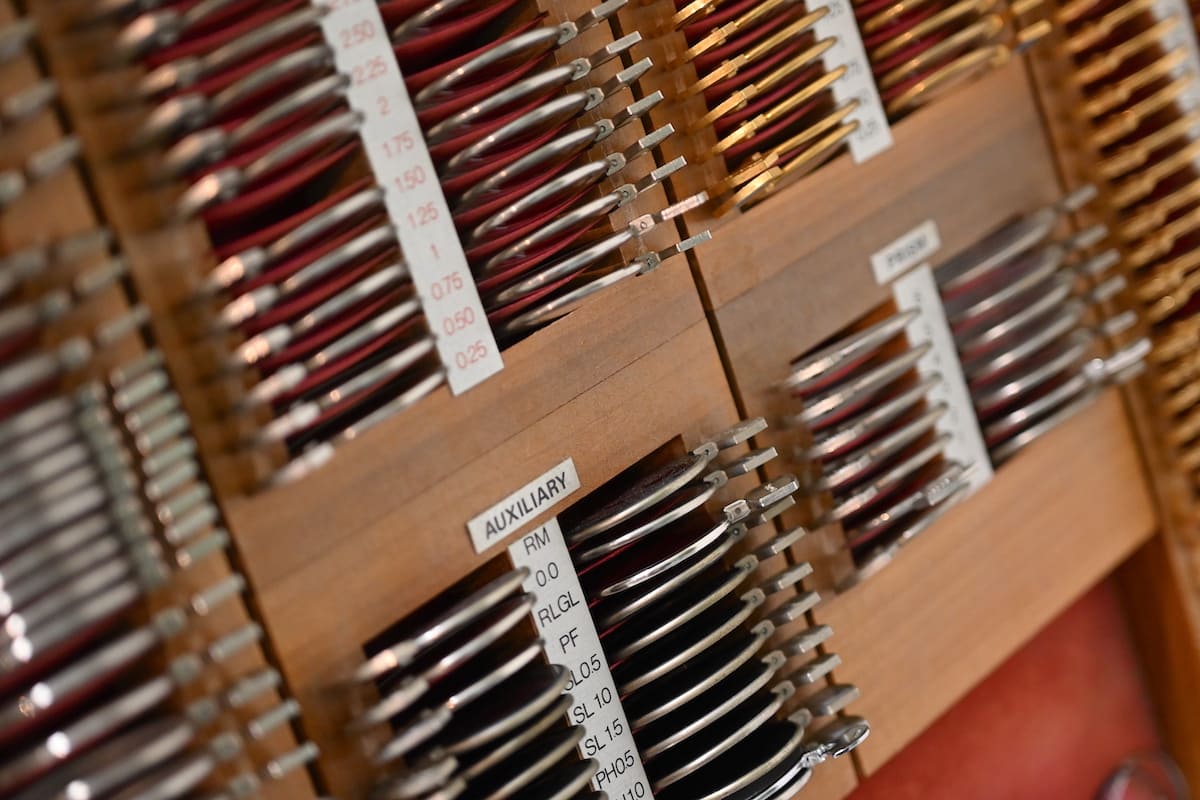

修理・調整・レンズ交換の窓口を担うのが、恒例の田中眼鏡。

田中社長は同世代で、筋金入りの眼鏡マニア。

「この蝶番のテンションが…」から始まり、加工精度や70年代アメリカ製の鋲打ち方法まで話が始まる。

その知識と愛情の深さに引き込まれる人は多い。

会話というよりもはや講義。

彼のもとへ訪れると、この“田中ワールド”に引き込まれることになる。

今回のVintage Eyewear Collectionで並ぶフレームは、単なる視力矯正具ではない。

素材は吟味され、寸法は0.1ミリ単位で調整され、磨きは金属が“しっとり”と手に吸い付くまで仕上げられる。

それはもう、“道具”ではなく“工芸品”。

鯖江で見たのは、技術と情熱と、マニアックな執念が絡み合った世界だった。

そしてその成果を、8月22日から31日まで、実際に手に取り、顔に乗せることができる。

レンズ越しの景色だけじゃない。

皆んなの眼鏡観そのものが、きっと変わると思う。

katayama

category : 出会い